数年前に、グリーン部会活動に役立てばということで、Zさんから暑さ指数計(写真1)をいただいた。この暑さ指数にはあまり馴染みがなかった私だが、大変興味深く、後に大変役に立つことが分かった。バカ暑い今の夏、グリーン部会活動とか、テニスなどの運動時には私には欠かせない愛用の計器になっている。暑さ指数が31を超えるとすべての作業や運動は中止することに決めている。熱中症防止のためである。

かつて日本気象協会が夏季に流していた”不快指数“は今ではすっかり鳴りを潜めている。見向きもされていない。何故か。近年のように1か月以上も続く猛暑にあって不快指数は全国津々浦々「今年の夏も毎日不愉快」。つまり不快指数という指標は高い側に振り切れてしまって情報としての価値がなくなった。思うに、この指数の最大の欠点は主観的で科学的根拠に乏しいこと、情報の目的がはっきりしないことにある。

一方“暑さ指数”は目的が明確で、1954年アメリカの海兵隊の新兵訓練所において、非常に厳しい訓練による熱中症リスクを事前に防止するために導入されたのが暑さ指数( WBGT: Wet Bulb Globe Temperature)だと言う。日本では、40年遅れて、1994年に(財)日本体育協会が[熱中症の原則およびガイドライン」を発表し、スポーツ活動中の熱中症の事故防止に関する呼びかけがその始まりだと言う。2006年には日本気象協会が「日常生活における熱中症予防指針」を公表、また環境省は「熱中症予防情報」サイトを全国840箇所に拡大し、気象庁と協力して熱中症予防に関する様々な情報(熱中症警戒アラートなど)を提供していることは、皆様ご承知のとおりです。

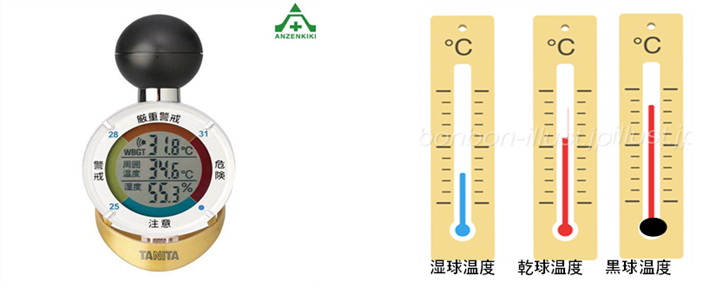

中学校の理科の実験で相対湿度を求めた記憶があるかも知れません。湿度(%)は、図2で示すように、乾球温度(いわゆる気温)と湿球温度(ガーゼで濡らし温度計)との差から相対湿度表を用いて求めました。乾球温度と湿球温度の差は湿球の気化熱によるもので、この差は湿度が高ければ高いほど小さくなる。例えば、猛暑の気温36℃において湿度70% の場合には湿球温度は5度低く、31℃を示すが、蒸暑いです。45%ではこの差は10度になり、26℃を示すことになる。体感的には快適な温度です。一方、黒球温度には馴染みでないかもしれないが、真っ暗の物体はすべての熱を吸収します。ですから、この温度計は、気温にプラスして直射日光や建物、地面など周囲からの全ての輻射熱を加えた温度を示す。よって3つの温度計の中でもっとも高い温度を示すことになります。

暑さ指数は基本的には次の式で定義される。

暑さ指数(WBGT値)=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度

この値は、体内で発生する熱が体外に放出される熱収支の悪さの指標になることが分かる。

写真1 暑さ指数計の一例さまざまな商品がある。 図2 3種の温度計、左から湿球温度計、乾球温度計と黒球温度計

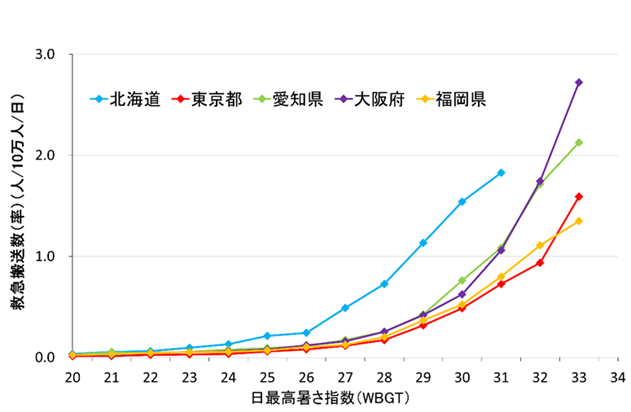

熱中症とは、ご存じの通り、体温調節ができなくなり、体温が上昇することで吐き気、めまい、頭痛などの症状を示し、重症の場合は死に至る。図3は、暑さ指数と熱中症患者数(1日10万人当り救急搬送する回数)との関係を示す。興味深いことには、熱中症の発生(熱中症による救急搬送率)は地域によって異なるが、一定の指数に達すると急に増加日には「熱中症警戒アラート」が発せられる。因みに指数31~33は危険領域で小中学校でのクラブ活動などの運動は中止される。グリーン部会の作業も中止することにしている。

図3 暑さ指数に対する救急搬送率(人/10万/日)の関係人口1200万人の東京都では、暑さ指数が33の時、一日あたり搬送した回数は180回になる。(環境科学国際センターから引用))

コメント1:黒球温度計にはあまり馴染みがないかも知れません。真っ黒なもの(黒体)はご存じの通り、すべての熱(遠赤外線などの電磁波ですが)を吸収しますが、同時に球内の温度に特有な電磁波スペクトルを放射(輻射)します。この輻射スペクトルと絶対温度との関係を明らかにしたのが、量子力学の父でもあるプランクの公式です。この公式のいわゆるプランク定数こそが量子力学の誕生に係わる重要な発見でした。

暑さ指数の測定におけるポイントは、黒球(周りの全ての熱を吸収する)の温度と人体温度の調節のための汗の気化速度の悪さ(湿度)の指標である湿球温度を利用しているところにある。

コメント2:温度とは何か。感覚的には暑い寒いの指標ですが、ほんとうは大変難しい問題です。温度には上限はありませんが、下限があります。核融合反応が起こっている太陽の中心部の温度は1600万度であると予測され、低い方では、ドライアイスで-70℃、液体窒素で-190℃、因みに、真空の宇宙の背景温度はおよそ―270℃だそうです。温度は-273.15℃が下限で絶対零度と呼ばれています。これ以上に低い温度は存在しません。これが熱力学第3法則です。常温の25℃は絶対温度(単位はK:ケルビンと読む)で273.15∔25=298.15 Kに相当します。今日、人類は限りなく低い温度0.0000000000034Kを達成させています。この実験にどんな意味があるのか疑いたくもなりますが。

実は温度とは分子や原子が運動する激しさのもの指しです。例えば、水の温度を上げれば、大気圧下で100℃で沸騰し液体から気体へ変化します。水分子は激しく飛び回っています。一方、温度が下がれば、0℃で氷(個体)になり水分子は結晶格子内に拘束され移動できなくなり、狭い空間で振動運動しています。温度が下がるにつれて振幅の幅が狭くなり、さらにずっと下がると振動も何もかも完全な静止します。この状態が絶対零度です。

温度が分子運動の指標であると述べたが、真空魔法瓶や真空二重ガラスの断熱効果から理解できるかもしれません。真空中には分子が存在しないので、温度が存在しない。そのため外の熱と内側の熱の交換ができなくなる。つまり熱が遮断される訳です。

コメントを残す