過日、府中の森美術館で開かれた吉田初三郎(1884-1955)展に行った。ご存じの通り、初三郎は鳥観図絵師で、全国津々浦々の旅行パンフレットなどに壮大な鳥観図を描き、「大正の広重」と呼ばれ、人気を博した絵師である。

鳥観図は、文字通り鳥の目の様に上空から斜めに見下ろすように描かれた地図であるが、建物や山などが立体的に描かれ俯瞰的あるいはパノラマ図とも呼ばれる。鳥観図は二次元地図のような正確性はないが、デフォルメが可能で観光名所などの表現として大変分かり易く見て楽しめる。初三郎の鳥観図の特徴は位置,方向、サイズのデフォルメと、また、透視では絶対に見えないはずの景色が見られるように表現することで全体を分かり易く見せるところにある。しかし、初三郎の死骨頂は、作成に当たって現地を徹底調査するところにある。例えば、広島市の依頼を受けて描いた「広島原爆六連図」があるが、この作品のために原爆投下後に現地に赴き50日間滞在、徹底した調査と取材、もちろん何十枚ものデッサンを残している、と言う。また鳥観図にはほっこりとした遊び心が散見される。

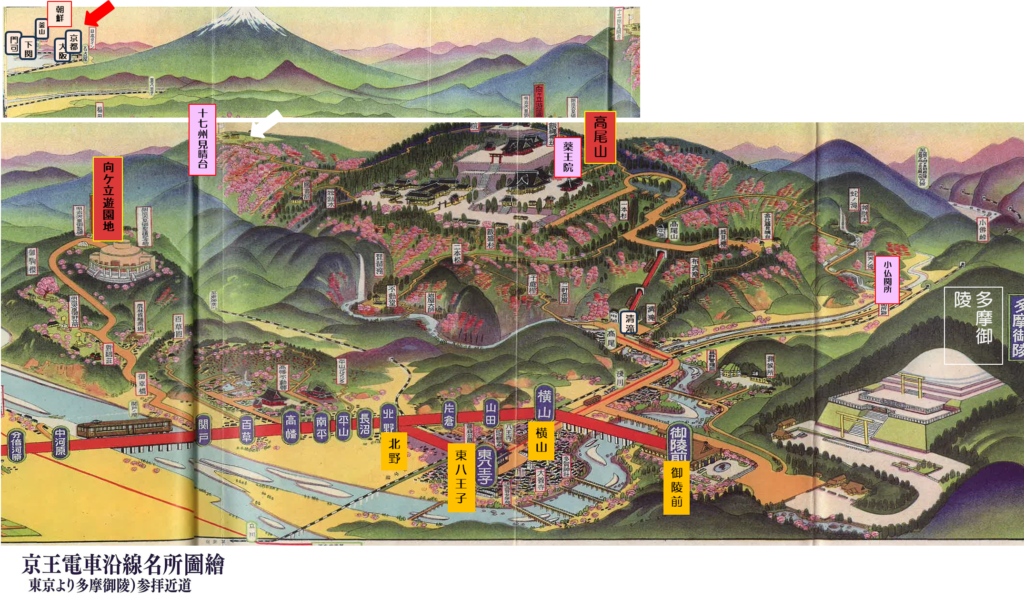

先日、地図好きの友人にこのことを話したら初三郎の大判の「吉田初三郎 鳥観図集-よみがえる100年前の日本」(昭文社2022年)を見せてくれた。1930年(昭和5年)に京王電気軌道株式会社が発行した、初三郎による京王線沿線名所図会がこれに載っていたので、紹介する。

これは、京王電鉄の前身である京王電車起動が昭和5年に新宿から東八王子(現京王八王子)駅まで直通運転を開始した時に依頼した作品である。翌年には多摩御陵までの支線が開通する。この支線は1967年にルートを変えて高尾山口へと向かう。昭和初期には図絵のように八王子市内には路面電車が東八王子駅から高尾山の清滝駅(ケーブルカー)まで走っていたことは興味深い。当時は高尾山と言えば、薬王院であり、大きく描かれているが、高尾山山頂は小さく、十七州晴見台(⇦白)とある。ここから眺める富士山は裾野が広がり?美しい。その遥か彼方には京都、大阪、下関や門司まで、そしてさらにその奥には韓国の釜山まで(⇦赤)が描かれている。初三郎の遊び心の真骨頂であろうか。

コメントを残す